|

Actualité dans la parution d'octobre 2024 |

L'actualisation des fiches méthodologiques de la cour d'appel de Paris |

|---|---|

|

|

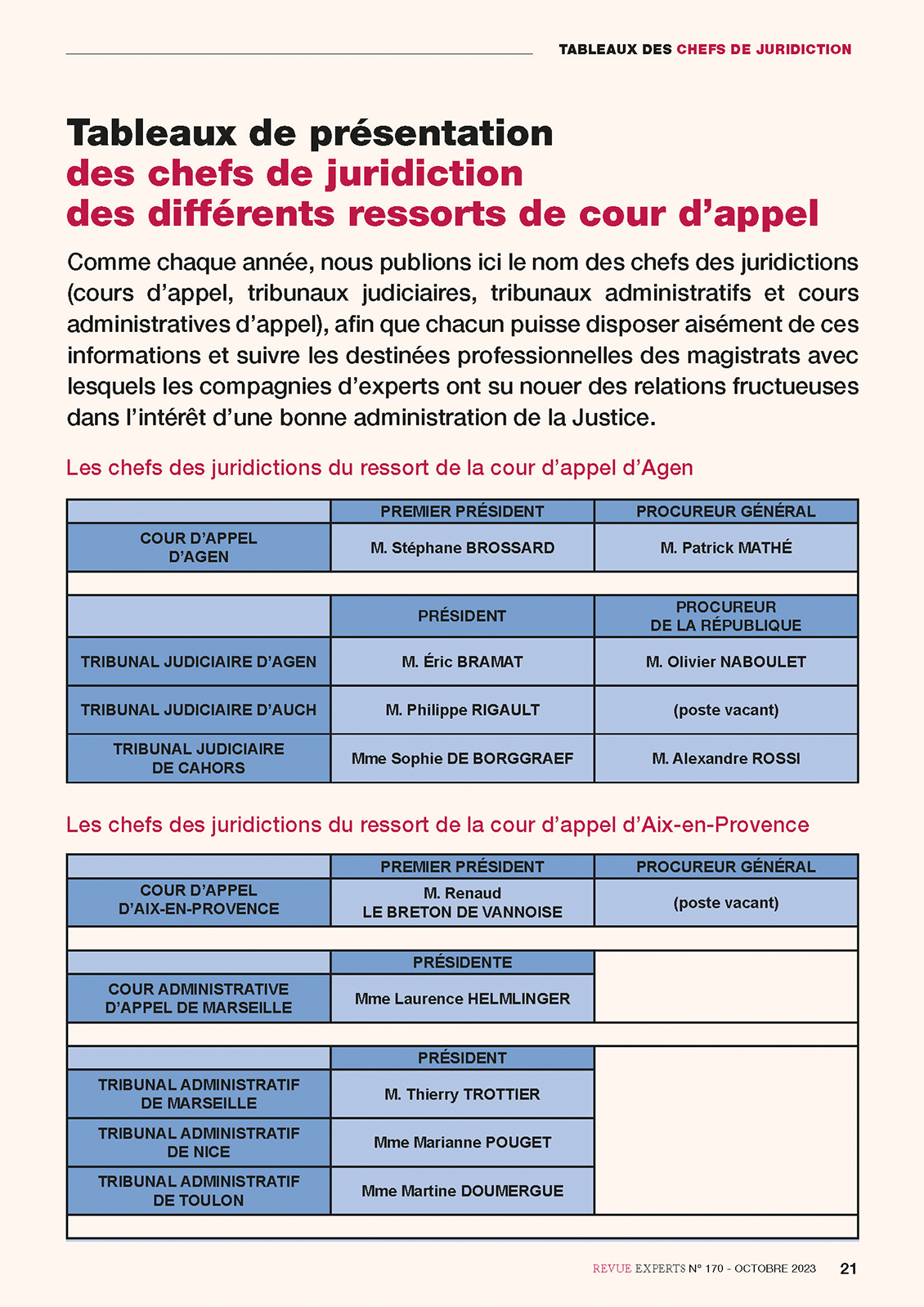

Extrait ci-dessous du colloque organisé par la section Paris-Versailles de la Compagnie nationale des experts-comptables de justice (CNECJ) le 16 mai 2024 au tribunal de commerce de Paris.

« Notre assemblée générale est toujours un événement marquant dans la vie de notre section et nous avons souhaité profiter de ce rendez-vous annuel réunissant un grand nombre d’experts pour contribuer à la diffusion et l’appropriation de la troisième édition des fiches méthodologiques de la cour d’appel de Paris », annonce Patrick Iweins, président de la section Paris-Versailles de la Compagnie nationale des experts-comptables de justice. La suite complète du colloque en cliquant ici ! |

|

Actualité dans la parution d'octobre 2024 |

L'économie de l'expertise |

|---|---|

|

|

Extrait ci-dessous du colloque organisé par l'Union des compagnies d'experts près la cour d'appel de Paris (UCECAP) le 14 décembre 2023 dans la salle de la première chambre de la cour d'appel de Paris.

La suite complète du colloque en cliquant ici ! |

|

Actualité dans la parution d'octobre 2024 |

Fraude dans l'art ou l'art de la fraude |

|---|---|

|

|

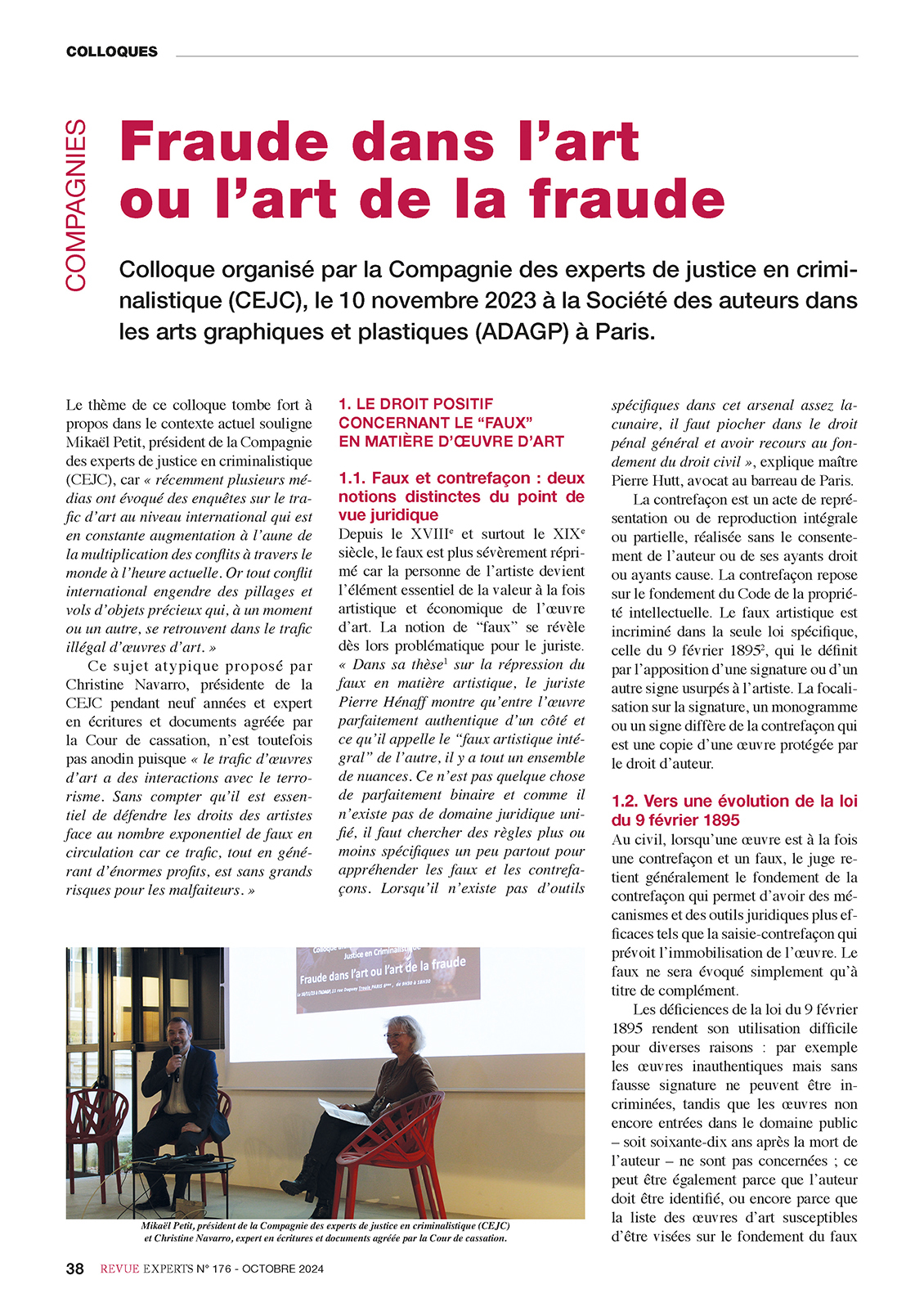

Extrait ci-dessous du colloque organisé par la Compagnie des experts de justice en criminalistique (CEJC) le 10 novembre 2023 à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) à Paris.

Ce sujet atypique proposé par Christine Navarro, présidente de la CEJC pendant neuf années et expert en écritures et documents agréée par la Cour de cassation, n’est toutefois pas anodin puisque « le trafic d’œuvres d’art a des interactions avec le terrorisme. Sans compter qu’il est essentiel de défendre les droits des artistes face au nombre exponentiel de faux en circulation car ce trafic, tout en générant d’énormes profits, est sans grands risques pour les malfaiteurs. » La suite complète du colloque en cliquant ici !

|

|

Actualité dans la parution d'avril 2024 |

L’évaluation à dire d’expert de l’article 1843-4 du Code civil : difficultés et jurisprudence récente |

|---|---|

|

|

Depuis une quinzaine d’années et l’ordonnance du 31 juillet 2014, l’évaluation à dire d’expert de l’article 1843-4 du Code civil est marquée par des enjeux importants et des évolutions jurisprudentielles notables. Cette disposition légale encadre l’évaluation de parts sociales ou d’actions de sociétés dans des contextes spécifiques tels que la cession forcée ou la révocation d’un associé. Face à la multiplicité des méthodes d’évaluation et à la diversité des situations, les experts et juristes se heurtent à des défis majeurs. Les décisions récentes des cours et tribunaux soulignent la nécessité d’une approche rigoureuse et adaptée mettant en lumière la complexité des critères d’évaluation et les divergences d’interprétation.

Lors du déjeuner-débat du 18 janvier 2024 – organisé par la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC) et l’Académie national de l’expertise judiciaire (ANEJ) au Cercle France-Amériques à Paris – Vincent Vigneau, l’invité d’honneur et président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, a présenté un aperçu des difficultés actuelles et de l’évolution très récente de la jurisprudence dans ce domaine.

Rappel du texte Article 1843-4 de Code CivilVersion en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (modifié par Ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 2) : I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Propos introductifs

Didier Kling, président de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC), précise que le sujet portant sur l’article 1843-4 a principalement été retenu pour deux raisons : sans cet article les experts rencontreraient beaucoup de difficultés à réaliser des cessions de droits sociaux et il montre qu'il y a des difficultés naturelles d'interprétation et d'application pour lesquelles il est nécessaire de se tourner vers les juridictions et in fine vers la Cour de cassation. Suite à certaines propositions qui sont remontées au niveau du Conseil constitutionnel, celui-ci a marqué de son empreinte ce texte. Modérateur de ce déjeuner-débat et président de la section finances de la CEACC, Jean-Luc Fournier précise que l'évaluation à dire d’experts de l'article 1843-4 du Code civil – prévue pour régler le différend entre les parties lors d'une session de droits sociaux – permet de sortir d'une éventuelle impasse. La particularité de ce dispositif est que la valorisation s’effectue à dire d'expert en dernier ressort, ce qui permet de régler le désaccord dans un délai raisonnable en dehors de toute procédure judiciaire classique. Seule l’erreur grossière peut remettre en cause le rapport de l'expert. La jurisprudence des cours et tribunaux remettant rarement en cause la valorisation faite par l’expert, le débat porte généralement sur des aspects juridiques tels que la date d'évaluation et le respect de la volonté des parties, qu'elle soit statutaire, figurant dans un acte séparé ou exprimée lors de la réunion d'expertise.

Jean-Luc Fournier, modérateur de ce déjeuner-débat et président de la section finances de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC)

De manière dilatoire, si certaines parties refusent de participer aux opérations d'expertise ou de signer les lettres de mission dans le cadre du mandat entre les parties et d'experts, cela laisse planer un risque juridique sur ces opérations de valorisation des titres. En outre, certains points – n’ayant toujours pas été précisés par la jurisprudence – rendent cette procédure de l'article 1843-4 parfois aléatoire pour les professionnels et leurs clients, alors qu'elle était initialement prévue pour être rapide et efficace.

L’évaluation à dire d’expert de l’article 1843-4Afin de mieux cerner ce qu’est l’expert de l’article 1843-4, Vincent Vigneau commence par énoncer ce qu’il n’est pas. L’expert de l’article 1843-4 n’est pas un expert judiciaire même si parfois les deux peuvent se confondre puisqu’à l’occasion d’une cession, le juge de l’article 145 peut désigner un expert judiciaire. À la suite du dépôt du rapport de l’expert 1843-4, la Cour de cassation a admis que le conseiller de la mise en état puisse désigner un autre expert judiciaire pouvant éventuellement être le même technicien puisque le juge des référés dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix de l’expert. La mission de l’expert judiciaire est définie par le juge qui le désigne, il exerce son office sous le contrôle du juge chargé du contrôle, contrairement à l’expert de l’article 1843-4 qui n’y est pas soumis, la mission de l’expert de l’article 1843-4 étant définie par la loi. Même s’il a un pouvoir limité lorsque des questions juridiques se posent, l’expert de l’article 1843-4 – contrairement à l’expert judiciaire – peut faire du droit et formuler des hypothèses. L’expert de l’article 1843-4 n’est pas un arbitre car la légitimité de celui-ci est purement contractuelle. On ne peut imposer un arbitre à une partie qui n’a pas consenti à recourir à la juridiction arbitrale, il doit y avoir une clause compromissoire. Dans l’article 1843-4, le fondement peut être contractuel (les parties peuvent s’entendre pour désigner un expert qui va évaluer la valeur des parts) mais on peut obtenir la désignation par le juge en cas de désaccord. L’autre différence est que l’arbitre est investi d’un pouvoir juridictionnel (sa décision n’est pas exécutoire mais s’impose aux parties) même s’il a commis une erreur grossière (en matière d’arbitrage interne, la décision de l’arbitre peut être annulée uniquement s’il s’est déclaré à tort incompétent, si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué – ne s’est pas conformé à sa mission et n’a pas respecté le principe de la contradiction – ou encore si la décision est contraire à l’ordre public ou ne respecte pas certaines règles de formes). Le recours au juge se fait donc uniquement pour obtenir l’exequatur de la décision, décision qui peut faire l’objet d’une exécution forcée, contrairement à celle de l’expert du 1843-4. L’expert du 1843-4 n’est pas un tiers évaluateur de l’article 1592 du Code civil car le juge ne peut imposer le recours à ce tiers puisque celui-ci doit être prévu par les parties dans le contrat. L’autre différence est que le tiers évaluateur fixe le prix lorsque les parties n’en ont pas convenu. Si le tiers ne veut ou ne peut pas fixer le prix, l’article 1592 dit qu’il n’y a pas de contrat tandis que le refus ou l’empêchement de l’expert de l’article 1843-4 n’annulent pas rétroactivement le pacte.

De gauche à droite : Jean-Luc Fournier, modérateur de ce déjeuner-débat et président de la section finances de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC) ; Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ; Didier Kling, président de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC). Le recours à l’expert de l’article 1843-4 est possible :• lorsque la loi prévoit que cette disposition s’applique. Il faut vérifier dans le texte pour quel type de société le recours à l’article 1843-4 est prévu. C’est une rupture avec la situation antérieure à 2014, lorsque cela était possible quel que soit le type de société, et une différence avec le tiers évaluateur de l’article 1592 – ou l’arbitrage – auquel on peut recourir dans toutes les hypothèses. • lorsque les statuts prévoient que cette disposition s’applique. À l’instar du droit des sociétés, l’article 1843-4 est constamment tiraillé entre les concepts de l’institution et du contrat. L’institution, car son recours n’est possible que quand la loi le prévoit, mais également le contrat, puisque les statuts prévoient une cession ou un rachat seulement lorsque la clause d’exclusion est insérée sans que le prix soit déterminé ou déterminable (condition autorisant de recourir à l’article 1843-4 permettant de sortir d’une situation de blocage). Selon la jurisprudence, avant la réforme de 2014, l’expert pouvait même être désigné contre la volonté des parties. Dans un arrêt de 2007, la chambre commerciale a jugé que les statuts d’une société prévoyant le retrait obligatoire des associés ne remplissaient pas certaines conditions et que les modalités d’évaluation de la valeur des parts de ces derniers ne faisaient pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1843-4. Cependant, le législateur est intervenu pour restreindre son champ d’application afin de répondre aux critiques envers cette jurisprudence. À ces restrictions fixées par le législateur en 2014 peuvent s’en ajouter deux autres fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation : • L’arrêt de la chambre commerciale du 24 novembre 2009 (pourvoi n° 08-21.369) dit que la procédure prévue à l’article 1843-4 n’est pas applicable lorsque le prix de cession des parts sociales n’a fait l’objet d’aucune contestation antérieure à la conclusion de celui-ci. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande de fixation à dire d’expert du prix de cession prévu par une promesse unilatérale, après avoir relevé que le prix de cession n’avait fait l’objet d’aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession. • L’arrêt la chambre commerciale du 11 mars 2014 (pourvoi n° 11-26.915) dit que les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil – qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant – ne peuvent être appliquées à la cession de droits sociaux ou lors de leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par l’associé.

L’ordonnance de 2014 a-t-elle considérablement modifié l’étendue des pouvoirs de l’expert ?Le texte ne donnant auparavant aucune directive à l’expert, la Cour de cassation en avait déduit qu’il avait le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des droits sociaux en définissant une méthodologie qui lui était propre pour les évaluer. L’arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2009 (pourvoi n° 08-17.465) a précisé que seul l’expert – désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil pour fixer la valeur des droits sociaux d’un associé – détermine à cette fin les critères qu’il juge les plus appropriés, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts. Depuis l’ordonnance de 2014, l’expert a l’obligation de prendre en considération les statuts et les conventions signés entre les parties concernées par l’évaluation des droits sociaux. L’expert définit la méthode si ces règles n’existent pas. La dimension contractuelle (soit en adhérant à une société qui recourt à l’article 1843-4, soit en concluant une cession sans droits déterminables, soit en recourant contractuellement à l’article 1843-4) fait que la décision de l’expert tient lieu de loi aux parties. Les droits sociaux sont déterminés par l’expert et sa décision s’impose non seulement aux parties mais également au juge qui n’a pas le pouvoir de modifier l’évaluation par l’expert. La seule exception prévue est l’erreur grossière de l’expert, la Cour de cassation n’exerçant qu’un contrôle léger sur l’appréciation par les juges de la faute grossière. Cependant, malgré la réforme de 2014, la question des recours contre les décisions rendues par le juge qui désigne l’expert est restée en suspens. Le texte nous dit que le juge compétent – le président du tribunal de commerce, si c’est une société commerciale, ou le président du tribunal judiciaire, si c’est une société non commerciale – statue sans recours. La jurisprudence appliquait les textes en réservant le cas de l’excès de pouvoir, lorsque le juge rendait une décision qu’il n’avait pas le pouvoir de rendre. En la matière, le seul pouvoir du juge était de désigner un expert et il n’y avait pas de recours possible afin d’éviter les recours dilatoires et permettre ainsi une accélération de la procédure. Le fait que le recours ne pouvait donc porter que sur le choix de l’expert – puisque le désigner est la seule chose que pouvait faire le juge – a entraîné un fort contentieux. La chambre commerciale a donc décidé d’infléchir un peu la règle en suivant deux orientations. La Cour a d’abord recadré l’office du juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4 disant que celui-ci doit se limiter à vérifier que les conditions d’application du texte sont réunies et renvoient – par la loi, par les statuts ou par l’acte de cession – à ce mécanisme, même dérogatoire, de fixation des droits sociaux. Le juge commet un excès de pouvoir s’il sort de ces limites. Première hypothèse : lorsqu’un juge est confronté à une question d’interprétation des statuts. Dans un arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation (pourvoi n° 19-23.699), décide que le juge de l’article 1843-4 (le président du tribunal) doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de droit commun (du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire) qui est le seul habilité à interpréter les statuts. Même si elle est susceptible d’entraîner un retard, l’avantage de cette solution est d’éviter qu’une question de cette importance soit tranchée par un juge unique, en la forme des référés ou selon la procédure accélérée au fond, statuant sans recours possible, ou qu’elle soit laissée à l’appréciation de l’expert dont ce n’est pas le rôle, son rôle étant d’évaluer. Dans un arrêt postérieur datant du 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.307, la Cour de cassation a concédé que le président du tribunal ne pouvait pas se prononcer sur la validité de la convention en exécution de laquelle il était saisi. Il devait laisser au juge compétent – le juge du fond – le soin de le faire. La Cour de cassation a considéré que le juge de l’article 1843-4 n’était pas compétent sur sa propre compétence. En matière d’arbitrage, si une partie saisit le juge étatique et que l’on invoque l’existence d’une clause attributive de compétence, le juge étatique n’est pas compétent pour statuer sur sa propre compétence, c’est à l’arbitre de l’évaluer. Bien qu’elle soit consciente d’un risque d’allongement de la durée de la procédure, la Cour de cassation a été guidée par la volonté de ne pas abandonner ces questions cruciales à un juge unique statuant sans recours. Deuxième hypothèse : lorsqu’un juge refuse de désigner un expert. La Cour de cassation, en interprétant le texte de façon prétorienne, a ouvert une possibilité de recours de réformation lorsque le juge refuse de désigner un expert. Le texte dit « le juge désigne et sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours ». Le recours se ferme à partir du moment où le juge désigne un expert et lorsque le juge refuse d’en désigner un, l’objectif de célérité disparaît. La Cour de cassation a décidé d’ouvrir ce recours sans avoir à rechercher l’existence d’un excès de pouvoir par le juge. L’arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-14.352) donne une nouvelle lecture de l’article 1843-4 puisque la Cour de cassation admet l’appel contre la décision du président refusant de désigner l’expert de l’article 1843-4. Ce revirement de jurisprudence était d’autant plus souhaitable que depuis la réforme de 2014 l’office du juge s’est sensiblement élargi. En effet, de nouvelles questions sont soumises à son appréciation et en particulier celles particulièrement délicates du caractère déterminable ou des droits sociaux. Toutefois, la Cour de cassation a instauré cette possibilité d’ouvrir un recours en précisant que c’était à la cour d’appel de statuer, de désigner l’expert et que par l’effet dévolutif, si elle le désigne sa décision est sans recours.

Deux récents arrêts rendus par la Cour de cassation concernant l’article 1843-4Dans l’arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.766), la Cour dit qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou est intervenu en application des statuts. Le cours des actions évoluant très rapidement, la Cour de cassation a essayé d’être pragmatique en s’inspirant de ce qui se fait en matière de liquidation de régimes matrimoniaux et de successions, où très souvent la question de la valeur de l’évaluation des biens se fait toujours à la date la plus proche du partage. Puisque le partage a un effet immédiat, constitutif, c’est le jour du paiement auquel il interviendra. L’autre arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.897) illustre son souhait d’avoir des décisions les plus claires possibles afin de répondre aux préoccupations concrètes des praticiens. Le sixième paragraphe de cet arrêt énonce une règle générale : « Il résulte de l’article 1843-4, II, du Code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. » Le septième paragraphe répond aux préoccupations de l’expert : « En application de ces principes, l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » Le juge du fond, dont le rôle est d’interpréter le contrat, recherche laquelle de ces deux interprétations est la bonne mais il est ensuite tenu par l’évaluation faite par l’expert au regard de l’interprétation qu’il a choisie. Le huitième paragraphe propose une solution concrète à une difficulté qui se pose fréquemment : « Ayant souverainement constaté que la commune intention des parties à la convention de cession des titres des sociétés X, Y et Z avait été de ne pas modifier les principes appliqués de façon permanente lors de la comptabilisation des produits constatés d’avance par ces sociétés pour calculer la variation du prix de cession, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de condamner les cessionnaires à payer aux cédants le complément de prix fixé par l’expert en application de la méthode comptable correspondante, l’expert n’ayant exprimé aucune préférence à cet égard mais seulement indiqué la méthode comptable qu’il aurait préconisée lors de l’établissement, par les sociétés concernées, de leurs comptes annuels. » L’expert peut opter pour deux scénarios : il détermine tel prix pour telle interprétation de la clause et un autre prix pour une autre interprétation. Il y a une seule valeur par interprétation. Les risques de responsabilité de l’expert sont ainsi limités puisque l’on ne lui fait pas porter le fardeau de l’erreur grossière dans l’interprétation. « Il me semble que l'on ne peut pas parler d'un revirement de jurisprudence ou d'une évolution de la jurisprudence dans la mesure où elle n'avait jamais été fixée à ce niveau par la Cour de cassation, remarque Jean-Luc Fournier. En revanche, il existe un précédent : un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2004 qui – dans le cadre d'un ajustement de prix sur le terrain de l'article 1592 – et pas 1843-4 – du Code civil – considérait que l'estimateur de l'article 1592 avait le pouvoir d'interpréter les clauses du contrat participant de sa mission. Il y a toujours la justification de la célérité de la mission de l’évaluateur mais là cette exigence est respectée d'une autre façon. Elle prévoit, en effet, que l'estimateur retienne deux évaluations selon les interprétations en présence mais que seul le juge peut interpréter et rechercher la commune intention des parties, anciennement dans les dispositions de l'article 1156, aujourd'hui dans les dispositions de 1188 et suivants du Code civil. »

L’intervention du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, Vincent Vigneau, fait l’objet d’une parution dans la Revue Experts (n°173, avril 2024, pp. 15-17). Dans ce même numéro est également publié l’article de Patrick Le Teuff « Du nouveau du côté de l’article 1843-4 du Code civil » (p.13-14).

Les questions de l’assemblée adressées à Vincent Vigneau

Question : la valeur des droits sociaux devant être déterminée à la valeur la plus proche, quelle date retenir lorsqu'il y a plusieurs versements le premier ou le dernier ? Réponse de Vincent Vigneau : S’il y a plusieurs versements, l'évaluation peut se faire en fonction de la date des versements prévus avec telle évaluation pour le paiement à telle date avec une revalorisation dans un sens ou dans un autre si c'est ultérieur. Je pense qu’il vaut mieux un seul versement mais s’il est convenu de verser 50 % maintenant puis 50 % plus tard, il faut le respecter. La moitié sera évaluée à la date du premier et l’autre moitié à la date du second. L'expert de l'article 1843-4 constate quelle est la valeur en appliquant une méthode et déduit la valeur à la date de la liquidation, du paiement. Alors qu'en matière de préjudice, l’évaluation est faite à la date à laquelle le juge statue puisque c'est le juge qui détermine la valeur (par exemple, la perte d’une jambe dans un accident vaut tant). Les juges et la société évoluent, l’évaluation de la perte d’un enfant dans un accident peut être le triple voire le quadruple de ce que l’on donnait il y a 20 ou 30 ans. Le juge constitue la créance alors qu’en matière de cession la créance est constatée car c'est la valeur au moment où l’on paie. Quelle date retenir lorsque le notaire est atteint par la limite d'âge de 70 ans et qu'il n'y a pas d'arrêté ministériel dans le cas de ce retrait ? Retient-on la date de départ à la retraite ou la date la plus proche de l’expertise ? Cette question a été citée dans un arrêt du 9 décembre 2010 de la première chambre civile mais cet arrêt ne se prononce absolument pas dessus. La question est de savoir si l'arrêté est déclaratif ou constitutif. Si on considère que c’est à la date de la publication de l'arrêté, le notaire ne l’est plus à cette date et pas forcément à son 70ᵉ anniversaire. Si les partis n’ont rien convenu, il faut dans ce cas utiliser l'arrêt du 17 janvier 2024 avec deux éventualités. C'est le juge du fond qui statuera et dira si c'est à la date de l'arrêté ou des 70 ans. Dans ce type d'hypothèse, il faut soit surseoir en attendant que la décision du juge ou soit bien faire deux évaluations. Cependant, l'expert est cité parce que le notaire ou le pharmacien n’est pas parti et il faut envisager les deux possibilités s’il a pris sa retraite. L'expert peut il retenir la date fixée par les parties conventionnellement ? Et de manière générale, l'accord des parties lors d'une expertise peut-il déroger aux dispositions statutaires et conventionnelles ? Si les parties sont d’accord et font un contrat, cela s'impose aux parties, au juge et également à l’expert. Aucune des parties ne pourra se plaindre auprès d'un juge que l'expert a suivi ce qu'il était convenu, c'est ce qu'on appelle le principe d’estoppel en arbitrage. La Cour de cassation parle de moyens contraires, incompatibles avec la position défendue par une partie. L’expert peut déroger aux statuts dans la lettre de mission ou dans le compte rendu de réunion à partir du moment où les parties l'ont formellement accepté. En cas d'absence de signature d'une des parties de la lettre de mission, la mission peut-elle se poursuivre avec l'autre partie signataire de lettre de mission ? La lettre de mission est quelque chose de purement prétorien, rien n’est prévu dans la loi. L'expert essaie de cadrer les opérations avec des parties, ce qui permet de fixer un calendrier et un certain nombre d'éléments qui seront non contestés, et, accessoirement, de fixer les modalités de rémunération de l'expert. Le droit des contrats est un droit consensuel et – surtout entre sociétés commerciales – l’acceptation peut se faire par tous les moyens. Dans l’hypothèse où l’une des parties refuse de signer la lettre de mission mais participe aux opérations d’expertise et aux réunions et reçoit le compte rendu sans rien dire, j’imagine que le juge du fond estimera que cette partie a implicitement adhéré à la lettre de mission. L'autre partie peut-elle se substituer au versement des honoraires de la partie défaillante ? En matière arbitrale, cette situation se présente très souvent. Dans ces cas là, il y a une partie qui avance afin de ne pas bloquer le processus d'arbitrage et par la suite, si elle gagne, elle se fera rembourser par l'autre partie et agira en recouvrement. Si l’une des parties convoquée à la réunion d’expertise ne se présente pas et ne signe pas la lettre de mission. Est-ce que l'expertise peut continuer avec l'autre partie qui signe la lettre de mission ? L’expertise se déroule de toute façon puisqu’elle a été désignée par un juge. Cependant, l’expert ne peut pas se fonder sur cette lettre de mission car les faits qui ont été présentés comme constants dans la lettre de mission – les modalités de rémunération, le calendrier, etc. – n’est pas opposable. L'expert ne peut donc pas en tenir compte. La lettre de mission peut-elle autoriser l'expert à interpréter les clauses du contrat afin de poursuivre sa mission et permettre ainsi l'évaluation des titres ? Il n’y a aucune difficulté si un mandat investit l'expert de la mission d'interpréter le contrat. L’expert peut interpréter dans le cas où les parties l’y autorisent, il devient juge de l'interprétation parce sa légitimité est investi par un mandat. L'appréciation des méthodes d'évaluation des titres par la Cour de cassation est plutôt connue en matière fiscale. En matière de droit des sociétés, l'appréciation est-elle identique ou existe-t-il une approche différente, notamment en matière de décote de minorité ? L’expert définit sa méthode, la question de l’évaluation relève du pouvoir souverain de l’expert. Ce n'est pas aux juges de le faire et la Cour de cassation ne reviendra jamais là dessus. Le législateur a souhaité que ces questions techniques soient appréciées par le technicien de la finance et de la comptabilité.

L’arrêt du 11 mai 2023 de la chambre commerciale, dans lequel il était reproché à l'expert de ne pas prendre en compte une situation estimative en fonction de valeur, se rapproche t-il de celui du 17 janvier 2024 ? « L'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de l'estimation de l'expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Il retient, par motifs adoptés, que la SCI est bien fondée à soutenir que le rapport d'expertise comporte une erreur grossière, résultant du choix fait par l'experte de restreindre son évaluation à l'hypothèse de la construction d'un lotissement sur le terrain appartenant à celle-ci, après avoir pourtant constaté que plusieurs réserves sérieuses pesaient sur la mise en valeur du bien lui appartenant. Il ajoute, par motifs propres, que toutes les réserves émises par l'experte dans son rapport montrent que l'élaboration même d'un projet de construction d'un lotissement est conditionnée à une recherche préalable de faisabilité, quand bien même le terrain serait situé en zone constructible, de sorte que l'experte aurait dû, pour éclairer complètement le tribunal, fournir une estimation des actifs de la société dans l'hypothèse où le lotissement ne serait pas construit […]. » (Arrêt de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21.027) Cet arrêt confirmatif donc « les motifs propres » sont ceux de la cour d'appel et les motifs « adoptés » ceux des premiers juges et je ne vous donne pas de définition de l’erreur grossière car c’est de la casuistique. L’arrêt porte sur l’évaluation des actifs immobiliers d’une société civile immobilière (SCI) or – en matière d’actifs immobiliers – un terrain constructible n'a pas la même valeur qu’un terrain pour lequel on nourrit de sérieux doutes sur le caractère constructible. Dans ces deux arrêts, l'expert du 1843-4 peut se retrouver dans la situation où il peut proposer deux valeurs. Dans le cas où une convention donne 100 % mais qu’en regardant la valeur économique à l’évaluation, cela fait 800 ou 900. Il y a un écart de 1 à 8 or la Cour de cassation exige que l'évaluation repose sur tous les éléments pertinents telles que la valeur mathématique, la valeur de rendement, la capacité d'autofinancement et les perspectives d'avenir de l'entreprise. En matière d'évaluation, en présence d'une convention liant les parties, l’expert peut-il y déroger si la valeur conventionnelle diffère de manière importante de la valeur économique ? Si les parties se sont accordées pour fixer une certaine valeur, l’expert ne peut pas déroger. Le second alinéa du I. de l'article 1843-4 résultant de l'ordonnance de 2014 est clair : « L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Nous ne sommes plus dans l'hypothèse antérieure à 2014 où l'expert faisait a priori ce qu'il voulait. En 2011, la chambre commerciale a dit la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties, sans être tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif. Avec cette définition n’y a-t-il pas un enrichissement sans cause d'une certaine manière ? Ce n’est pas un enrichissement sans cause puisque là la cause de l’enrichissement c'est la convention des parties. L'expert peut-il présenter à ce moment-là deux valeurs ? Si les parties ont convenu de façon claire et dénuée d'ambiguïté telle référence, l’expert est tenu de suivre. Si le second alinéa du I. de l'article 1843-4 dit qu’il faut faire attention à la notion d'enrichissement sans cause, cela ne veut pas dire que c'est un enrichissement résultant d'une absence de valeur. L'enrichissement sans cause, c'est lorsqu’il n'y a pas de cause juridique, or là, la cause juridique est la convention des partis. En cas d'erreur dans la désignation par le juge du contrôle et/ou du refus du juge de modifier les missions. Faut-il refuser ou accepter la mission avec le juge en qualité de juge du contrôle ? L'expert 1843-4 n’est pas un expert judiciaire, il n'y a donc pas de suivi par le juge du contrôle. En terme de responsabilité pour l’expert, il doit refuser la mission s’il considère qu’il y des difficultés. Le juge désignera peut être un autre expert ou alors il comprendra qu'il faut refaire. La solution n’est-elle pas que les parties conventionnellement se mettent d’un commun accord sur le 1843-4 afin d’éviter de revenir devant le juge ? C’est tout à fait possible et à ce moment là, ce serait la convention des parties qui fixerait la désignation d'experts. Dans une mission, le juge peut-il désigner un expert en application de l'article 1843-4 en lui confiant une expertise judiciaire avant de dire droit suivant les dispositions de l'article 238 du Code de procédure civile ? Et, si la réponse est non, quel risque encourt l'expert s'il accepte cette mission ? Toutes ces missions d'expertise ne sont pas exclusives de l'article 145, donc rien n'interdit à une partie d’obtenir, sur le fondement de cet article, la désignation d'un expert pour évaluer des valeurs. Seulement, cette expertise n'aura pas la même valeur que l’expertise 1843-4 puisque il faut ensuite aller devant le juge qui ne sera pas tenu par les évaluations de l’expert. L’expertise 1843-4 se conduit comme une expertise judiciaire avec le principe de la contradiction et un contrôle par le juge avec toutes les dispositions qui sont définies aux articles 234 et suivants du Code de procédure civile. L'expert saisit par une mission d'expertise classique, l’exécute et personne ne peut lui faire grief d'avoir exécuté cette mission. Alors nous évoquions tout à l'heure la création d'un juge du contrôle en matière de 1843-4 et de 1592. La Cour de cassation réfléchit-elle actuellement à cette recommandation ? Cela n'existe pas pour l’instant comme le juge d'appui n'existait pas en matière d’arbitrage ce qui s'est construit d’abord de façon prétorienne puis l'autorité réglementaire a consacré ce juge d’appui dans la partie du Code de procédure civile relative à l'arbitrage. Chaque année la Cour de cassation, comme il est prévu par le Code de l'organisation judiciaire, remet au président de la République un rapport dans lequel elle rend compte de son activité et fait des propositions de modifications législatives réglementaires. Parmi les multiples propositions que nous avons faites cette année, il y a celle de consacrer par la loi le recours prétorien que nous avons dans un souci de sécurité juridique prévu en cas de refus par le juge de désigner un expert. Cependant, les discussions que nous avons eues et que nous avons actuellement me convainquent qu’il serait opportun l'année prochaine de proposer à la Chancellerie la création d’un juge d'appui qui pourrait régler toutes ces petites difficultés que l'on rencontre quotidiennement. Et la situation est assez comparable pour l'expertise de gestion.

Sous quel délai pensez-vous mettre en place le juge d’appui ? Le rapport annuel est rendu au mois de mars après une réunion préparatoire avec le directeur des affaires civiles et du sceau qui a eu lieu en janvier et qui est précédé de l'envoi de documents et d'échanges qui ont lieu en novembre-décembre. C’est donc trop tard pour cette année mais on pourra faire cette suggestion pour le rapport de 2025 ensuite que cela soit suivi par la Chancellerie. Est-ce que cette proposition pourrait être directement formulée à la Chancellerie sans passer par le rapport ? Pour la Cour de cassation, le vecteur naturel c'est le rapport annuel parce qu’il y a tout un processus préparatoire, il faut que cela soit validé par l'ensemble de la Cour, par le bureau de la Cour, c'est à dire le le premier président, les présidents de chambres et le procureur général. Cependant les experts qui ont leurs propres canaux peuvent eux-mêmes faire remonter cette proposition à la Chancellerie. Une petite suggestion d'ordre sémantique : plutôt que de parler de juge d’appui, qui fait référence à l'expertise de justice, ne pourrait-on pas inverser les termes et plutôt parler d’appui du juge ? Le juge chargé du contrôle intervient en matière d’expertise et le juge d’appui en matière d’arbitrage. Le juge d’appui répond très vite à toutes les difficultés que rencontrent les arbitres son rôle est limité. Il répond aux questions liées à l’organisation des opérations pas à des questions d'interprétation et encore moins de compétence. Donner une interprétation est réservé au juge du fond. À quoi servirait alors le juge d’appui car c'est rarement le déroulement des opérations qui pose problème. Généralement la date et l'interprétation des clauses sont les deux grandes difficultés que les experts peuvent rencontrer en expertise 1843-4. Il servirait à régler, par exemple, que les parties trouvent un accord sur la lettre de mission, sur les honoraires… Je ne vois pas du tout comment on pourrait faire admettre que les problèmes d’interprétation, qui relèvent du juge du droit commun, puissent être tranchés par une procédure accélérée au fond un par un juge unique sans recours. C’est impossible ! Dans mon activité exclusive en droit de la famille, je suis confronté à l’évaluation suite à la liquidation du régime matrimonial dans des dossiers où il y a des actions ou des parts de sociétés civiles. Nous ne sommes pas un cadre de cessions mais dans un cadre d’attribution qui oblige à échanger cette valeur contre un bien immobilier ou contre chose. Dans ce cas de figure, peut-on envisager de solliciter l'application de l'article du 1843-4 qui ne vise que des cessions ? Comme tout texte spécial, il doit s'interpréter restrictivement et en matière de liquidation de régime matrimonial, c'est un ensemble puisque c'est un partage. Donc, je ne vois pas comment on pourrait appliquer un texte spécial à un cas qui ne le prévoit pas et en plus créer une procédure qui serait externe à la procédure de liquidation. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, très souvent un notaire est désigné pour faire un projet de liquidation or le notaire, qui n'a pas de compétence en matière d’évaluation, se fait la plupart du temps assister d'un expert. L'expert désigné à la discrétion du notaire, car celui-ci n'a pas l'obligation de se faire assister, est très susceptible d’être contesté. Dans ce cadre-là, une évaluation à dire d’expert aurait le mérite de ne pas susciter de contestations, ce qui ferait progresser considérablement un certain nombre de dossiers dont les liquidations durent quelquefois cinq, six, sept, huit ans. Cette proposition est assez pertinente. La seule question est que les autres vont arguer que s’il y a des évaluations pour les actions, pourquoi pas alors pour l’immeuble, etc. Il y a des processus d'évaluation de parts de société civile immobilière. Il y a une valeur estimative de l'immeuble qui est faite par un expert immobilier, il y a des comptes courants, on fait les soustractions et puis la valeur de la part s’étend. Cela est quand même un peu succinct, recourir à cette méthode permettrait d’avancer et d’être plus certain de ce que l’on fait. Je vais en discuter avec ma collègue présidente de la première chambre pour savoir si cela peut être inclus dans nos propositions de modifications. Lors d’un divorce, lorsque l’on est dans un régime communautaire, il y a un partage, des échanges. Ce sont des questions d’attribution mais ce n'est pas véritablement une cession, cependant il peut y avoir des cessions quand en régime de séparation l’un vend ses parts à l’autre. Avec l’arrêt du 17 janvier 2024 ne risque-t-on pas d'ouvrir la boîte de Pandore ? Va-t-on pouvoir distinguer si ces valeurs relèvent d'intentions des parties différentes ou d'hypothèses économiques différentes, ce que le juge risque d’avoir à trancher ? Nous avons bien évidemment conscience de ces difficultés mais il faut trancher. Qu’est-ce qui était mieux ? Fallait-il censurer et interdire la pratique qui consiste à faire des évaluations alternatives ou fallait-il l’autoriser ? Il faut peser les avantages et les inconvénients et les avantages sont supérieurs aux inconvénients. Cet arrêt du 17 janvier 2024 prévoit expressément que le tiers expert peut émettre plusieurs évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties. Est-ce à dire que cela exclut le cas de figure où l'expert lui même considère qu'il y a une problématique d’interprétation que les parties n'ont pas soulevée ? Si les parties sont d'accord sur une interprétation, cela lie l’expert. Si chacune des parties a son interprétation qui conduit à deux évaluations différentes et que l'expert voit une troisième interprétation. J’imagine qu’il doit la mettre en débat mais si aucune partie ne s’y rallie y a-t-il une troisième évaluation ? Cette question n’a pas été encore posée à la Cour de cassation mais fatalement elle se posera un jour. L’expert pourrait être entre les deux limites comme le juge qui peut interpréter entre les deux, cela pourrait être envisageable. Qu’est-ce qui va concrètement changer avec l’arrêt du 17 janvier 2024 ? En cas de désaccord des parties quant à l’interprétation, en tant qu'expert 1843-4, nous avions l’habitude en début de mission de nous interroger pour savoir si ce désaccord portait sur des questions de nature juridique ou de nature comptable. Si les questions étaient de nature comptable nous nous estimions légitimes et nous tranchions, par contre si les questions étaient de nature juridique, nous nous estimions moins légitimes et nous avions pour habitude de demander aux parties de nous donner mandat d'interpréter. En l’absence de ce mandat, nous suspendions notre mission. Va t-on faire désormais l'économie de toute cette réflexion préalable et d’emblée annoncer que nos missions, comme dans les missions d'expertise classiques, vont finalement consister à donner plusieurs valeurs en fonction d'une décision qui sera prise par le juge souverain en matière d'interprétation juridique ? C’est pour cette raison que la Cour de cassation a été très prudente en utilisant le verbe « pouvoir ». L'expert « peut » on n'a pas dit « doit ». Le possibilité est laissée à l’expert d’appliquer les méthodes traditionnelles ou de faire des évaluations alternatives. Face à deux situations, l’expert peut-il affirmer dans son rapport sa position, et, subsidiairement, une valeur ? L’expert peut-il donner sa préférence ? Je pense qu'il est mieux de laisser le juge trancher et de seulement présenter les deux interprétations possibles. Au niveau de l'évaluation de 1843-4, si on se situe à la date la plus proche du paiement. Quid quand on a une évaluation qui date d’il y a dix ans. Comment fait-on puisque la jurisprudence dit que l’on doit se situer le plus près de la date du paiement, j’ai un dossier dans lequel le paiement va intervenir dans six mois alors que l’évaluation date de 2014 ? Un arrêt répond à cette question. Rien n'interdit au juge de désigner un nouvel expert pour procéder à une réévaluation. La Cour de cassation a même admis l'hypothèse où le conseiller de mise en état avait désigné comme expert judiciaire le même expert qui avait procédé à l’évaluation. Un arrêt de la cour d’appel a admis la revalorisation de la valeur par le même expert sans suivre la procédure 1843-4. Sur le fondement des dispositions, c’est le conseiller de la mise en état qui a désigné le même expert, ce qui a effectivement permis une réévaluation.

|

|

Actualité dans la parution d'avril 2024 |

Discours du président Paul-Louis Netter et du nouveau président Patrick Sayer, lors de l’audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce de Paris |

|---|---|

|

|

Le 18 janvier 2024 l’audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce de Paris s’est tenue dans la grande salle d’audience du palais en présence de la procureure de la République, des chefs de cour et de hautes personnalités. Une rentrée cependant un peu inhabituelle puisque qu’à cette occasion le nouveau président Patrick Sayer a succédé à Paul-Louis Netter qui occupait cette fonction depuis octobre 2019.

Le discours du président Paul-Louis Netter

|

|

Actualité dans la parution de février 2024 |

L’amiable et l’expertise en économie et en finance |

|---|---|

|

|

Extrait ci-dessous du colloque organisé par la Compagnie nationale des experts de justice en gestion d’entreprise (CNEJGE) le 19 décembre 2023 à l’Automobile Club de France à Paris.

INTRODUCTION DE PIERRE LOEPER, PRÉSIDENT DE LA CNEJGE La suite complète du colloque en cliquant ici !

|

|

Actualité du 23/01/2024 |

L'expertise en écriture et documents : partie prenante de la science forensique |

|---|---|

|

|

Extrait ci-dessous de l'article de Valérie Theismann qui paraîtra en février 2023 (Revue 172) « Cet article vise à lever le voile sur cette discipline méconnue qu’est l’expertise en écriture et documents, sur son aspect technique… Et sur son aspect scientifique. Voilà, le mot est dit ! Avant toute chose rappelons, autant faire se peut, que l’expertise en écriture se distingue de la graphologie en ce sens que cette dernière réside dans l’observation et l’interprétation de l’écriture manuscrite en vue d’établir le portrait psychologique du scripteur alors que l’expertise en écriture cherche à identifier par comparaison l’auteur d’un manuscrit ou à authentifier un document. »

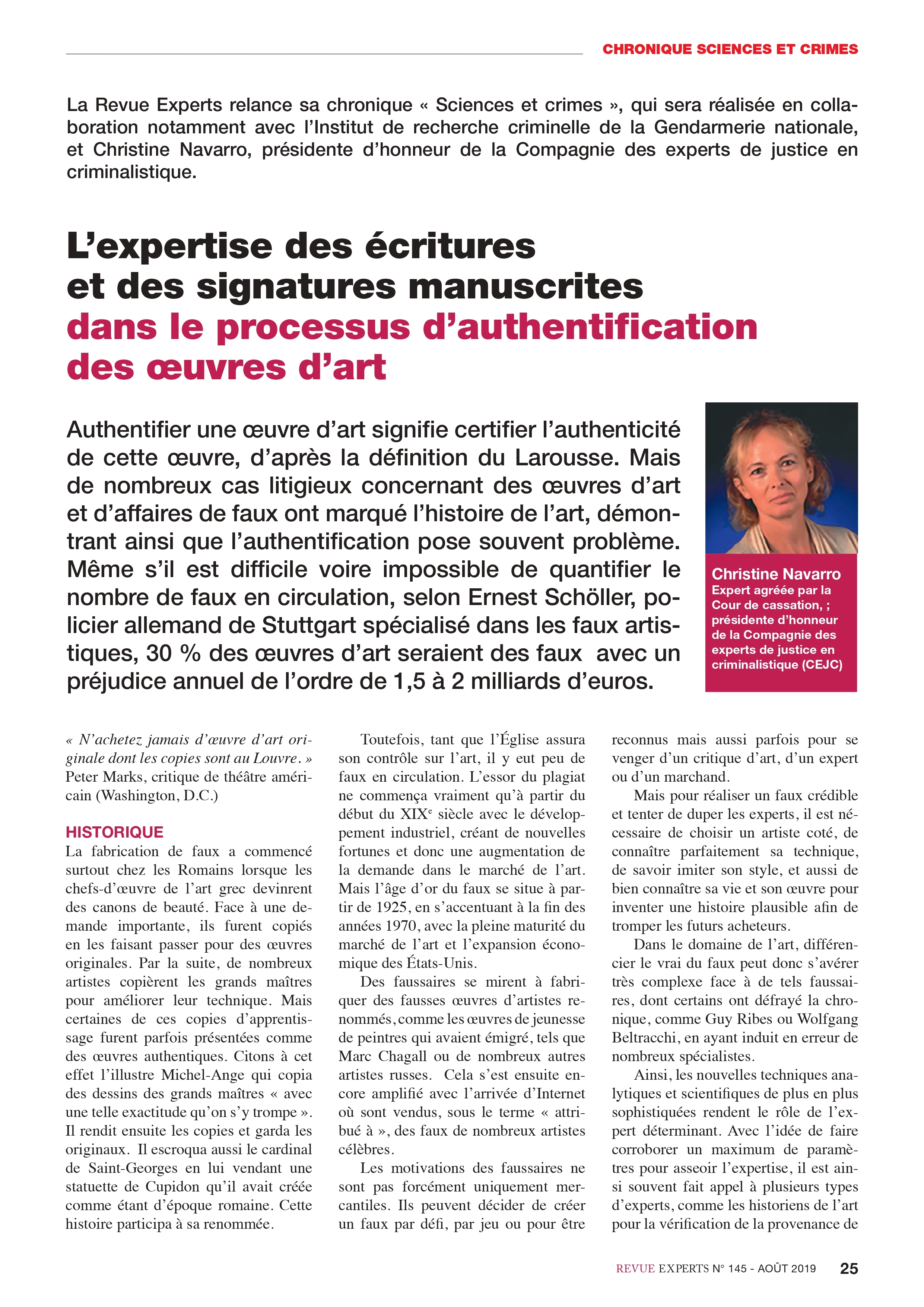

En attendant, relisez l'article sur "L’expertise des écritures et des signatures manuscrites dans le processus d’authentification des oeuvres d’art" de Christine NAVARRO (Revue 145 - Août 2019). Christine Navarro, expert en écriture et documents a écrit elle aussi un article sur l'expertise des écritures mais cette fois ci dans le monde de l'art : "Authentifier une oeuvre d’art signifie certifier l’authenticité de cette oeuvre, d’après la définition du Larousse. Mais de nombreux cas litigieux concernant des oeuvres d’art et d’affaires de faux ont marqué l’histoire de l’art, démontrant ainsi que l’authentification pose souvent problème."

La suite en cliquant ici !

|

|

Actualité du 22/11/2023 |

Les empreintes génétiques face au défi des traces de d'ADN "dégradé" |

|---|---|

|

|

Extrait ci-dessous d'un article de la Capitaine Amel LARNANE qui paraîtra en décembre 2023 (revue 171) "L'ADN (acide désoxyribonucléique), la "reine des preuves" dans les enquêtes judiciaires... Voici une expression souvent entendue et fantasmée à travers les séries télévisées visionnées par des millions d'individus et les articles à sensation de la presse. Il ne s'agit ni de minimiser ni de maximiser la place de l'ADN dans les enquêtes judiciaires mais de lui donner sa juste place. Cet article présente et discute les nuances et limites de l'analyse de l'ADN dans le contexte des connaissances actuelles." En attendant, relisez l'article sur le colloque "De la trace à la preuve criminalistique" organisé par la CEJC (revue 168 - juin 2023). La Capitaine Amel LARNANE y avait participé en tant qu'experte en identification par empreintes génétiques et chef du Service Central de Préservation des Prélèvements Biologiques (SCPPB) rattaché à 'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN). . |

|

Extrait d'article de la Revue n° 170 |

Tableaux de présentation des chefs de juridiction |

|---|---|

|

|

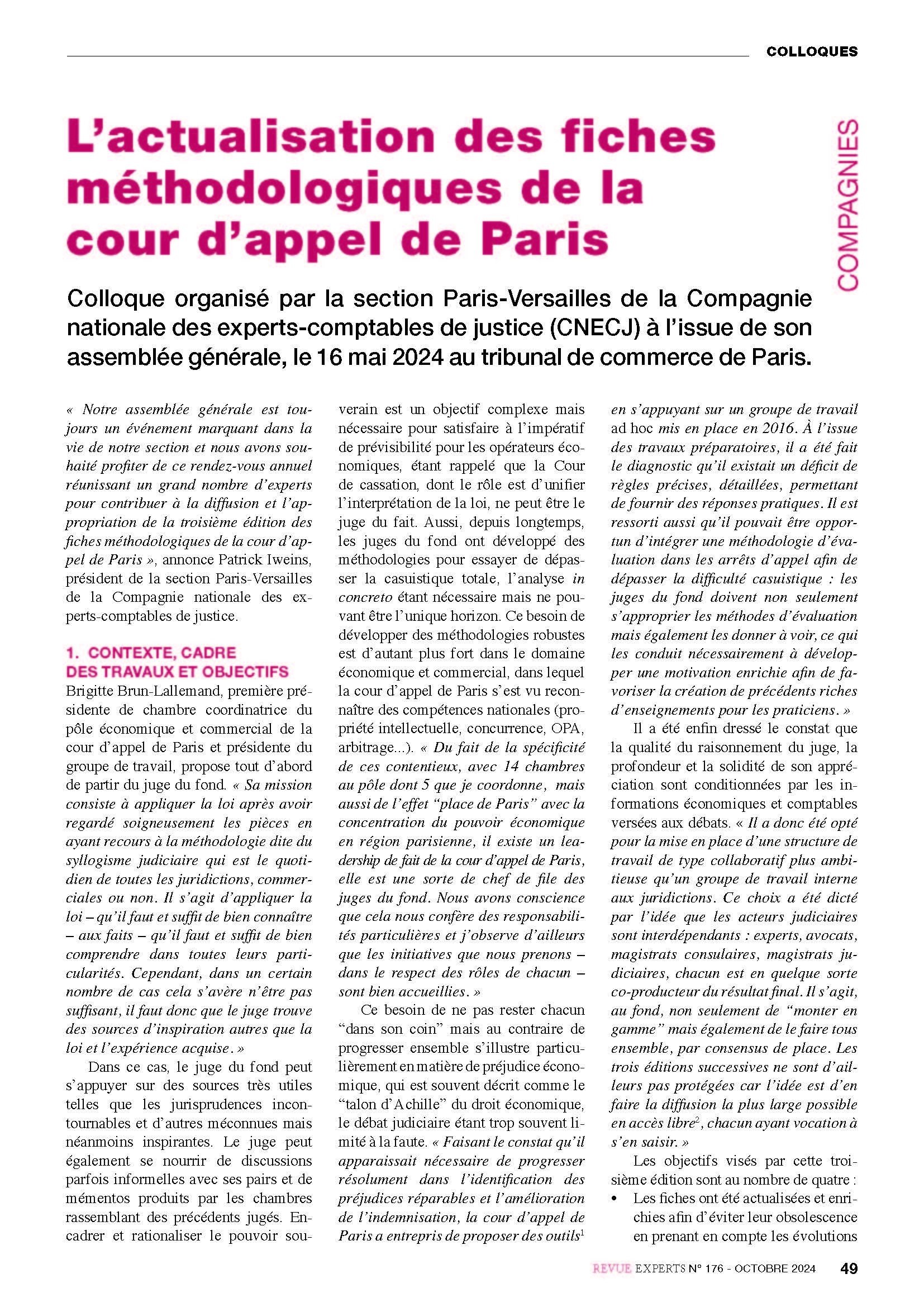

Comme chaque année, la Revue Experts propose à ses lecteurs la liste actualisée des chefs de juridiction des différents ressorts de cours d'appel, des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

|